Pocas veces una sociedad logra retratarse con tanta crudeza como cuando sus secretos más cuidadosamente guardados salen a la luz.

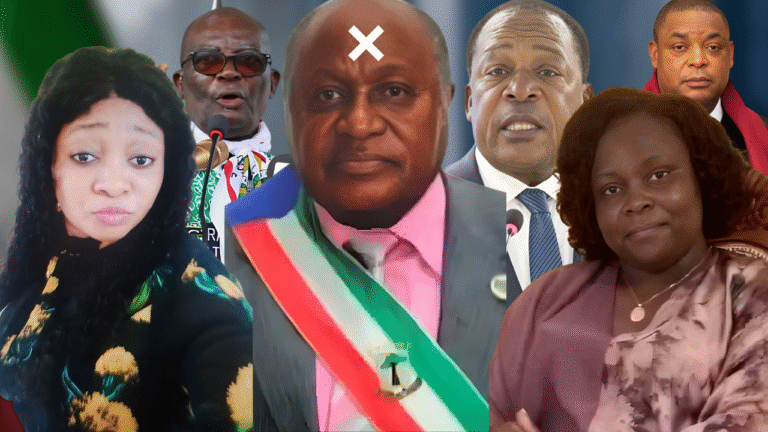

El caso Baltazar Ebang Engonga Edjo ha resultado ser un regalo inesperado para quienes disfrutamos del espectáculo de las contradicciones humanas: un teatro de la hipocresía donde las máscaras de moralidad han caído al suelo con estrépito, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de una élite que predica virtud mientras se entrega a los placeres que en público condena.

En Guinea Ecuatorial, el dogma ha sido claro: la heterosexualidad es la única vía permitida, la norma sagrada que garantiza el buen orden social. Pero tras este altar de rectitud, alimentado por discursos grandilocuentes y miradas de reprobación, se extiende una realidad mucho más… animada.

Resulta que quienes señalaban con furia inquisidora a figuras como Anguesomo no solo compartían gustos similares, sino que además se desempeñaban con notable entusiasmo en las mismas actividades que tanto despreciaban. La ironía no podría ser más deliciosa: los guardianes de la moral resultaron ser, ellos mismos, los actores principales del supuesto «mal social» que denunciaban.

Y todo esto tiene lugar en Malabo, esa ciudad que para algunos, especialmente recién llegados de la parte continental, es el equivalente africano de París o Londres.

Pero no nos engañemos: aquí no se aspira a debates filosóficos en cafés ni a paseos por los Campos Elíseos; en su lugar, la capital se erige como un templo de la apariencia, donde el valor de una persona se mide por la marca de su reloj o el brillo de su móvil de última generación.

No importa la educación ni los logros personales; lo esencial es proyectar una imagen de éxito, aunque este sea tan vacío como los discursos que lo sustentan.

El verdadero atractivo de Malabo no está en su cultura, sino en sus fiestas. Aquí, los recién llegados descubren un edén hedonista donde las luces de neón y los flashes de las cámaras esconden una realidad de superficialidad rampante.

Para muchos, la vida en la capital no es más que un juego de espejos, donde lo importante no es ser, sino parecer. Eso sí, todo esto se lleva a cabo bajo una fachada de decoro público, porque mantener las apariencias sigue siendo el deporte nacional.

Mientras tanto, el gobierno observa desde su pedestal de negación. Aunque las prácticas homosexuales son un secreto a voces en todos los círculos de poder, la homosexualidad permanece como un tabú oficial, una especie de criatura mitológica que todos conocen pero que nadie admite haber visto.

La incoherencia es fascinante: mientras se niega su existencia, los mismos hijos, hijas, esposas y hasta colegas cercanos de las altas esferas participan sin reparo en estas dinámicas. Es como si el país entero estuviera inmerso en una tragicomedia shakesperiana, pero sin el refinamiento del Bardo de Avon.

El caso Baltasar ha sido, sin duda, una revelación incómoda, pero también profundamente instructiva. Ha puesto al descubierto que, en Guinea Ecuatorial, lo que más se teme no es la homosexualidad, sino el hecho de que esta deje de ser un secreto. Porque, al final, ¿qué quedaría de las rígidas estructuras morales si las apariencias se derrumbaran? ¿Cómo podrían justificarse los discursos de virtud cuando la realidad ya no se puede esconder tras cortinas de hipocresía?

Quizá sea hora de que Malabo abandone su aspiración de ser una París de pacotilla y se atreva a construir algo más auténtico. Que el caso Baltasar sea recordado no como una mancha en la historia, sino como el empujón que necesitábamos para dejar de pretender y empezar a aceptar. Porque, al final, la verdad siempre será más elegante que cualquier disfraz de moralidad, por mucho que este esté hecho a medida.

Redacción de BNN ÁFRICA